ニラの生理生態を生かした多収生産技術

栃木県農業試験場 研究開発部 野菜研究室

主任 佐藤隆二

はじめに

栃木県のニラは、作付面積が405ha(全国第1位)、産出額が48億円(全国第2位)で、いちごやトマトに次ぐ重要な園芸品目である。パイプハウスを利用した無加温栽培が多く、夏季は外張りビニールによる雨よけ栽培、冬季は内張りカーテンや小トンネルを併用して栽培され、年間を通して出荷されている。しかし、生産者の高齢化や担い手不足により、栽培戸数、栽培面積、産出額は年々減少しており、単位面積当たりの収量も他の主産地に比較して低い状況にある。このため栃木県においては、関係機関・団体が一体となって、平成24年から「栃木にらNo.1産地奪回運動」と銘打った生産振興運動を展開し、栽培技術の革新、販路の拡大、担い手の確保、消費宣伝活動など、さまざまな取り組みを行っている。3年間の活動の中で、新たに設立した青年部組織の活動を中心とした産地間交流の活発化、新技術や新しい出荷形態の検討および理解促進、支援事業を活用した新技術の導入など一定の成果をあげつつある。

農業試験場では、この生産振興運動において生産性や品質を向上させる技術および品種の開発を担っている。技術開発では、ニラの基礎的な生理生態特性を明らかにし、連続収穫が可能な栽培体系の確立を目指している。本稿では、この一連の試験の中で明らかとなってきた新たな知見について紹介するとともに、ニラの収量および品質の向上に寄与すると考えられる栽培環境要因・条件および栽培技術についても考察していきたい。

環境条件の違いがニラの光合成速度に及ぼす影響

ニラの光合成に適した環境条件を明らかにすることは、品質および収量を向上させる上で重要であるが、ニラの光合成特性については基礎的な知見が少なく、特に環境条件の違いが光合成速度に及ぼす影響については明らかにされていない。そこで、写真1にあるような携帯型光合成測定装置を用いて、光強度、炭酸ガスおよび葉温が個葉の光合成速度に及ぼす影響や光合成速度の日変化について調査を行った。

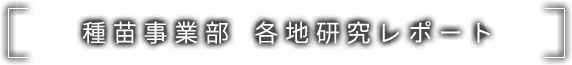

光量子束密度※を0、200、400、800、1000、1200、1500および2000μmol m-2 s-1に設定して光合成速度を測定したところ、光量子束密度800μmol m-2 s-1以下では、光強度が高まるにつれて光合成速度は速くなった。光量子束密度800μmol m-2 s-1以上では、光強度の上昇に伴い光合成速度は上がっていくものの、上昇は鈍くなった。(図1)。

※光の粒子である光量子(光子)の単位面積・単位時間当たりの個数を表したものを光量子束密度という。夏季の直射日光で2000μmol m-2 s-1程度、冬季では1200μmol m-2 s-1程度、曇天日では雲量によるが、200~50μmol m-2 s-1程度になる。

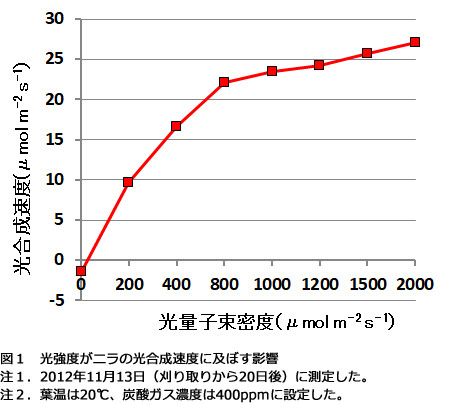

次に、異なる葉温条件下で炭酸ガス濃度を変化させたときの光合成速度を測定した。15、25、35℃のいずれの葉温でも炭酸ガス濃度が上昇するにつれて光合成速度は速くなったが、800ppm以上では上昇が鈍化した。特に、葉温15℃では炭酸ガス濃度1000ppmで光合成速度が低下した。外気と同程度の濃度である400ppmでは、葉温35℃に比較して、15℃および25℃で光合成速度が速く、200ppmでも同様の傾向が見られた。一方、高濃度の800ppmおよび1000ppmでは、葉温15℃に比較して、25℃および35℃で光合成速度が速くなった(図2)。

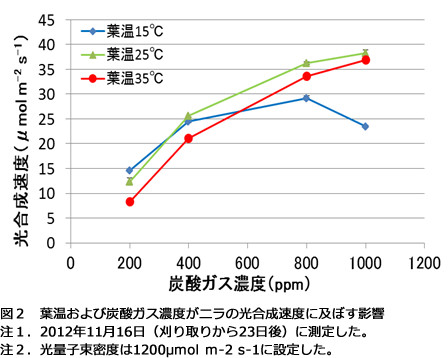

ニラの1日の光合成速度と炭酸ガス濃度および葉温の推移を追ってみると、日の出時刻から30分後の7時頃から光量子束密度とともに上昇し、9時過ぎ頃にピーク(約14μmol m-2 s-1)に達した。その後は光量子束密度が600μmol m-2 s-1を上回る時間帯もあったが、炭酸ガス濃度が200ppm程度に下がった時間帯は3~9μmol m-2 s-1程度で推移し、日の入り時刻頃には0以下となった。ハウス内の炭酸ガス濃度は、光合成速度の上昇が始まった頃に下降し始め、光合成速度の上昇とともに急速に低下した。9時30分以降は300ppm弱で安定していたが11時頃に外張りビニールの換気を閉めたので、その後は15時頃まで200ppm前後で推移した。15時30分以降は光合成速度の低下により徐々に増加した。葉温は、最低の6℃程度から日の出とともに上昇し、12時頃に30℃以上まで上がり、14時30分頃から徐々に下降した。気温は図中に示していないが、常に葉温より1~2℃程度高く、葉温とほぼ同様に変化した(図3)。

これらの様々な環境条件における光合成速度のデータから、葉の先端付近における晴天日の光合成速度は、自然条件下(光量子束密度1500μmol m-2 s-1、葉温20℃、炭酸ガス濃度400ppm、10月を想定)では25μmol m-2 s-1前後、冬季のハウス内(光量子束密度600μmol m-2 s-1、葉温25℃、炭酸ガス濃度200ppm、12月を想定)では15μmol m-2 s-1前後、夏季のハウス内(光量子束密度1700μmol m-2 s-1、葉温35℃、炭酸ガス濃度400ppm、8月を想定)では20μmol m-2 s-1前後であると想定された。

冬季のハウス内の栽培では、日射量の低下や2重被覆による光量子束密度の低下、およびハウスの換気幅が小さくなることによる炭酸ガス濃度の低下が、光合成速度を制限する主な要因になると考えられる。不足する炭酸ガスを施用することにより光合成速度を上昇させることは可能だと想定されるが、光量子束密度が制限要因として働き、光合成速度は最大でも20μmol m-2 s-1強に留まるため、施用濃度は400ppm程度で十分であると考えられる。しかし、炭酸ガス施用については厳寒期に葉先枯れの発生を助長することが明らかとなっているため、施用には注意が必要である(後述参照)。炭酸ガスを積極的に施用することが難しい場合は、炭酸ガス濃度測定器でモニタリングしながら、炭酸ガス濃度が低下しにくい換気方法や循環扇等の設置を検討することが必要である。

低温遭遇時間が保温後の生育に及ぼす影響~ニラの休眠に関する試験~

ニラは低温条件や短日条件になると休眠状態に入るが、その特性には品種間差がある。休眠の深い品種はある一定の短日条件によって休眠に入り、新葉の出葉がほぼ完全に止まる。一方、休眠の浅い品種は主に低温条件よって休眠に入ると考えられているが、新葉の伸長が完全に止まることはなく伸長速度の低下が見られる。近年開発されている周年栽培用の品種は休眠の浅いものがほとんどで、ある一定の低温に遭遇した時間の長短が保温後のニラの生育に影響を及ぼす。そこで、栃木県内で栽培されている主な品種を用い、5℃以下の低温に遭遇する時間の長短が、保温後の葉の伸長速度や収量および品質に及ぼす影響について調査した。

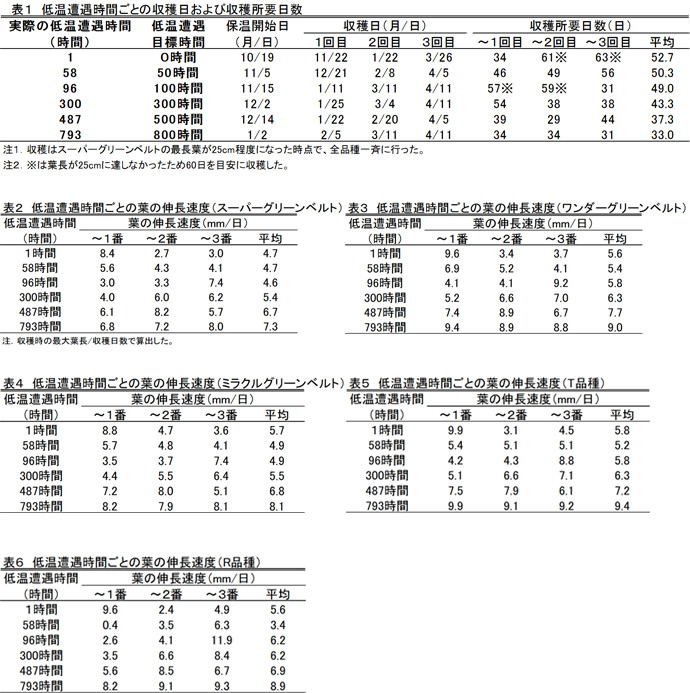

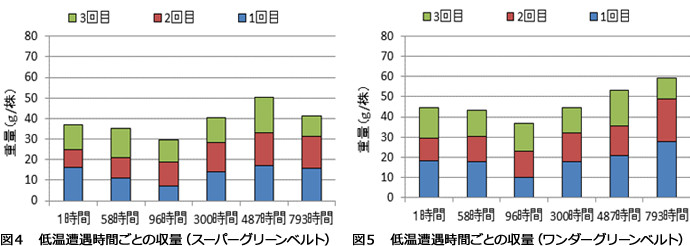

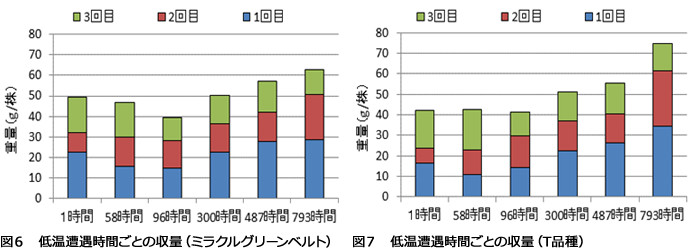

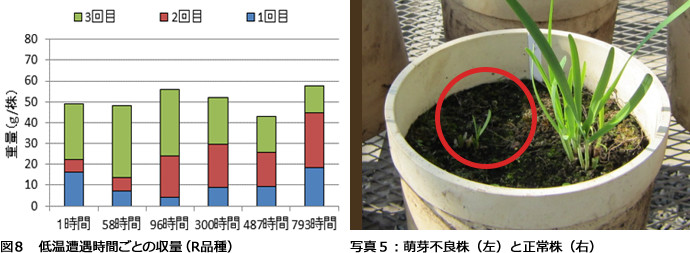

栃木県内の主力品種であるミラクルグリーンベルト、T品種、ワンダーグリーンベルト、R品種および従来品種であるスーパーグリーンベルトを用いて、1/2000ワグネルポットに定植後、写真3のように露地で株養成を行った。表1に示した低温遭遇時間に達した時点で、ポットを5℃設定の温室に移動して収穫調査を行った(写真4)。スーパーグリーンベルト、ワンダーグリーンベルトおよびミラクルグリーンベルトの3品種は、収穫1回目および合計収量が最も低く、収穫1回目までの葉の伸長速度も最も遅くなったことから、5℃以下の低温遭遇100時間程度で最も休眠が深くなると考えられた。T品種も同様の傾向を示したが、収穫1回目の収量が50時間程度で最も低かったため、5℃以下の低温遭遇50~100時間程度で最も休眠が深くなると考えられた(表2~6、図4~8)。また、低温遭遇300時間以上になると収量が増加し、葉の伸長速度が速くなったことから、低温遭遇300時間以上では、遭遇時間が増加するにつれて休眠が打破されると考えられた。なお、低温遭遇0時間および50時間程度では、1回目収穫後に葉の伸長速度の低下が見られた。保温後の温室は5℃以上に保温していたが、地温低下の影響により保温後に休眠に入ったか、もしくは5℃よりもやや高い温度帯まで休眠に寄与している可能性がある。R品種は写真5に示したように、捨て刈りあるいは収穫後の萌芽不良が多く発生したため低温遭遇時間の影響は判然としなかったが、800時間以上の低温に遭遇させることで安定した収量を確保できると考えられた。

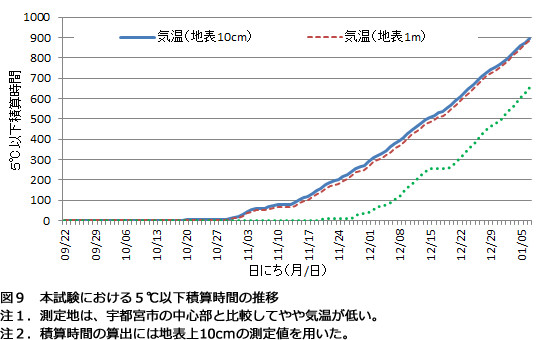

栃木県宇都宮市においては、最低気温が5℃以下になり始めるのが10月下旬頃、積算時間が100時間に達するのが11月中下旬、300時間に達するのが12月上旬頃、500時間に達するのが12月中下旬頃である(図9)。このため、無加温パイプハウス栽培では、十分な収量を確保するためには露地状態で12月中旬頃まで低温に遭遇させ、休眠を打破してから保温を開始することが必要である。一方、ハウスを積極的に保温できる設備が備わったハウスであれば、低温に遭遇する10月上中旬までに保温を開始することで十分な収量を確保できると考えられた。

電照による長日処理が生育および収量に及ぼす影響

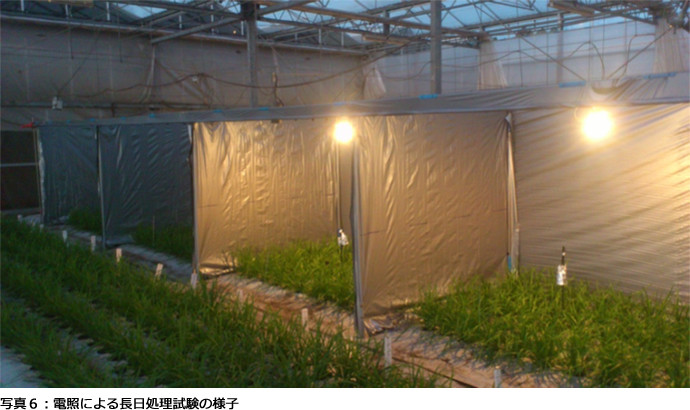

休眠の浅い品種は主に低温の影響によって休眠に入るため、低温に遭遇させないことで生育の遅延など明らかな休眠現象を回避することができると考えられる。一方、イチゴでは光周性を利用して低温短日期に電照により生育を回復させる技術を用いる場合があるが、ニラにおいては長日処理の知見が少なく、現地での栽培事例はほとんどない。そこで、ハウス内の最低気温を5℃に保った環境において、長日処理の開始時期や長日処理時間が生育および収量に及ぼす影響について調査を行った。

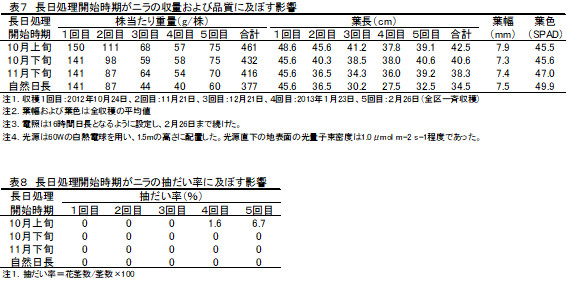

長日処理開始時期については、いずれの処理区も自然日長区に比較して多収となった。また、処理開始時期が早くなるほど処理効果は大きく、葉長も長くなった(表7)。しかし、葉色は自然日長に比べいずれの処理区も淡くなった。抽だいは10月上旬区で1月下旬より発生が認められた(表8)。

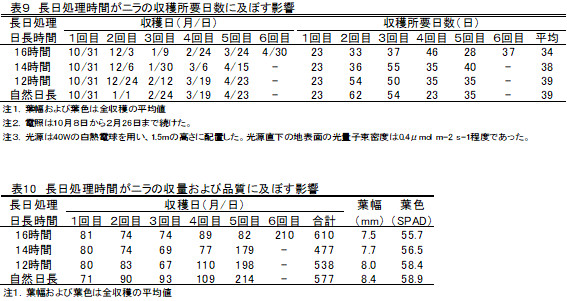

また、長日処理時間については、処理時間が長くなるほど収獲所要日数は短くなり、特に収穫2~3回目で処理効果が認められた(表9)。収量は、収穫1回目では処理区で多かったが、2回目以降では自然日長区で多い傾向にあった。合計収量は6回収穫できた16時間区で多かったが、葉幅が短く葉色も淡かった(表10)。なお、抽だいは期間を通して認められなかった。

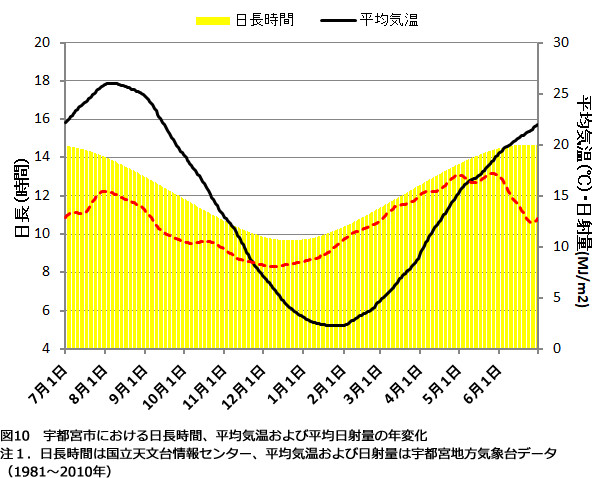

電照による長日処理は厳寒期の伸長を促進し収量を増加させる効果があるものの、処理によって葉幅が狭く葉色が淡いといった品質の低下が見られたことから、処理方法について更なる検討が必要である。また、ニラは自然条件下では14時間日長以上となる6月中旬頃に花芽分化するとされているので、16時間以上の日長処理は抽だいの危険を伴うと考えられる。休眠に入る10月の日長が12時間弱であることを考慮すれば、12~14時間日長となるような処理を検討することが妥当であると考えられる。

夜温管理とCO2施用による「1年1作連続収穫栽培」の検討

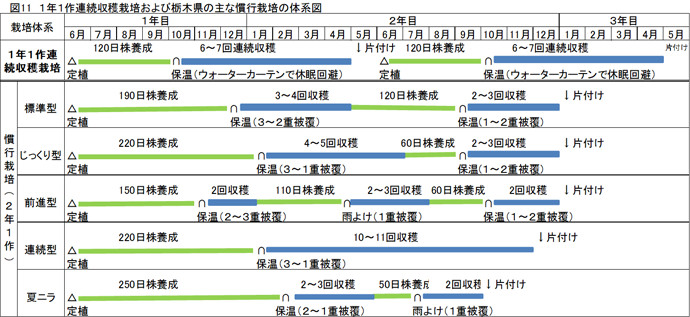

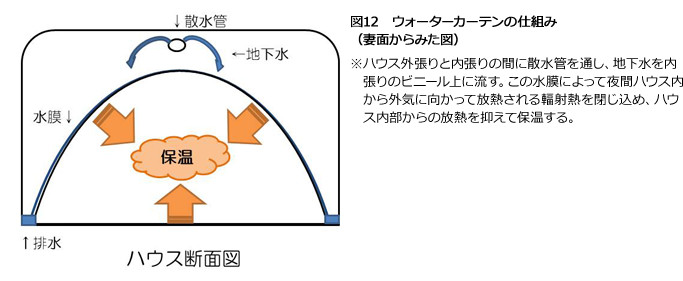

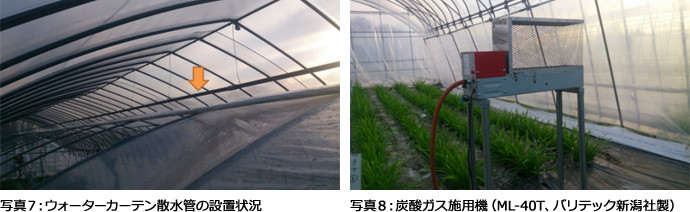

栃木県のニラは簡易なパイプハウスを使って無加温で栽培されるため、12月~2月頃の厳寒期には3重被覆(外張り+内張り+小トンネル)のハウス内温度は最低0℃前後にまで落ち込む。そのため、十分に低温遭遇させ休眠を打破した後(12月中下旬頃)に保温を開始する作型が中心となっており、その作型を基本として保温開始時期を調節していく栽培が主流となっている。10月頃の休眠に入る前、あるいは11月頃の休眠の最も深い時期には2年株が用いられることが多い。しかし、2年株は過剰な分げつにより1株当たりの茎数が増えすぎていることもあり、葉幅が細く品質が劣る傾向にある。一方、早期に保温を開始する作型もあるが、休眠の影響により生育が停滞し、収穫を重ねると収量・品質の低下が著しいため、連続収穫することができないことからあまり行われていない。そこで、ウォーターカーテンによる夜間の保温技術を用いて低温遭遇による休眠を回避し、10月から翌年4月まで連続収穫する「1年1作連続収穫栽培」の検討を行った(図11参照)。また、ハウスの換気が不十分になりやすい厳寒期を経過する連続収穫により、収量および品質の低下が想定されるため、炭酸ガス施用についても検討した。ウォーターカーテンは、図12に示したように地下水を散水することで、その水膜により保温効果を得ることができる。散水管は写真7のように外張りビニールと内張のポリフィルムに設置した。また、炭酸ガスは写真8に示したLPガス燃焼方式の炭酸ガス発生装置で施用した。

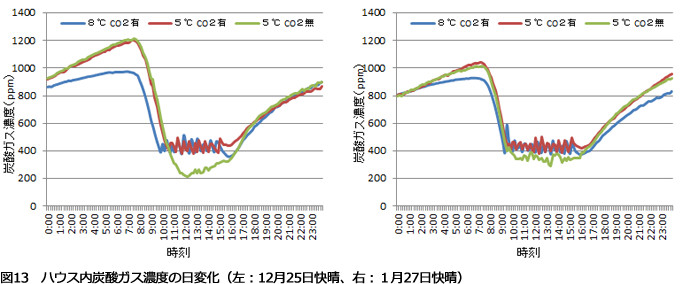

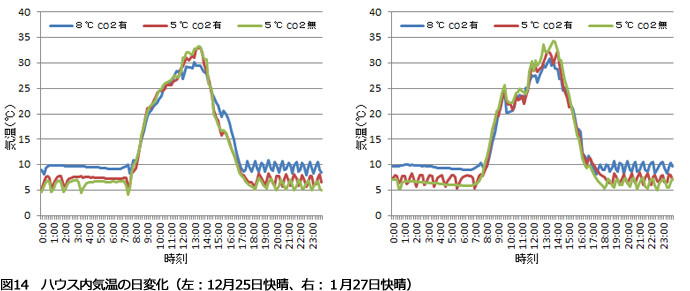

炭酸ガス濃度は全区で7時から8時頃に急激に低下し始め、その後施用区は400から500ppm程度で推移した。無施用区は10時頃から16時頃まで200ppm台から300ppm台で推移した(図13)。気温は8時頃から17時頃まで全区ともほぼ同様に推移した。その後はウォーターカーテンの保温効果により、ほぼ設定通りの最低夜温が確保された(図14)。

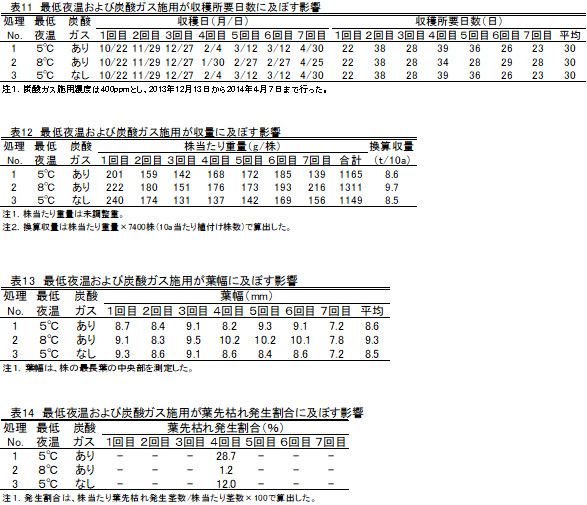

収穫所要日数は、収穫3回目までは差がなかったが、4・5回目は8℃・CO2有で短く、6・7回目は5℃・CO2有および5℃・CO2無で短かった(表11)。株当たり重量は、ほとんどの収穫時期において8℃・CO2有で重かった。5℃・CO2有と5℃・CO2無は同程度であったが、炭酸ガス施用期間中の収穫3回目から6回目の重量は5℃・CO2有で重かった(表12)。葉幅は、8℃・CO2有で最も広く、特に収穫4・5回目で広かった。収穫5回目および6回目は、5℃・CO2無に比較して5℃・CO2有で広かった(表13)。

葉先枯れは葉の頂部から赤みを伴って黄化・白化するもので、乾燥した外気の流入による葉先枯れとは区別して調査した(写真9)。この葉先枯れは、1月下旬から2月上旬の収穫4回目で発生し、5℃・CO2有で発生が最も多く、8℃・CO2有で最も少なかった(表14)。

ウォーターカーテンを利用した1年1作連続収穫栽培では、夜温5℃に比較して8℃で収量および品質が向上することが明らかとなった。また、炭酸ガス施用による増収効果も認められ、施用する上で問題となる葉先枯れの発生も、炭酸ガスを施用しなかった5℃・CO2無と比較しても少なかった。

夜温を高く保ったことによる収量および品質の向上については、早朝に光合成の適温により近い温度を確保できるためとも考えられる。しかし、昼間の炭酸ガス濃度および気温の変化が早朝の約30分以外は5℃・CO2有、8℃・CO2有ともほぼ同様に推移したことから、別の要因の影響が大きいと思われる。今回データは示していないが、夜温を高くすることで地温も保つことができることから、根の養水分の吸収や地下の鱗茎基部にある頂端分裂組織(生長点)に影響を与えた可能性がある。また、気温や地温は葉からニラの貯蔵器官である根や鱗茎への同化産物の転流にも影響を及ぼすことから、気温と地温の影響を今後さらに調査を進める必要がある。

冬季のニラは通常、刈り取り後25~35日で収穫されるが、その間に効率的に光合成を行える環境をつくり、次に再生するための貯蔵養分を確保することが連続的に収穫する上で重要である。炭酸ガス施用効果については、炭酸ガス濃度の推移からも寡日照期でも光合成が活発に行われた結果であると推察される。炭酸ガス施用により助長される葉先枯れについては、ウォーターカーテンにより夜温を8℃程度に保つことで、無施用よりも発生を抑えることができた。しかし、同化産物の転流等が発生に影響すると考えられるため、気温だけでなく地温の影響についても更に検討していく必要がある。

ウォーターカーテンを利用した「1年1作連続収穫栽培」では、ある程度の葉幅を確保しつつ、10a当たり8~9トン(未調整)の収量を得ることができた。この栽培方法では前述のとおり、調製の手間があまりかからない1年株を単価の安定した年内から収穫することができ、さらに連続収穫により収量を向上させることができる。その他に、従来の小トンネルを利用した栽培に比較して、換気・保温に要する労力が軽減できるメリットもある。しかし、5月から10月は収穫ができないため、周年栽培する上では2月頃から11月頃まで連続で収穫する「連続型」や、休眠の深い品種を用いて3月から9月頃まで抽だい期を除いて4回程度収穫する「夏ニラ」栽培を組合せる必要がある(図11参照)。また、ウォーターカーテンや暖房機といった保温設備およびかん水設備が必須となるため、地域によっては水源や電源の確保が難しい場合がある。そのため、「1年1作連続収穫栽培」の導入に当たっては、産地や経営体の方針・実情を考慮する必要がある。

終わりに

現在、ウォーターカーテンを利用した「1年1作連続収穫栽培」については、栃木県で育成した新品種「ゆめみどり」とともに現地実証栽培が始まっている。生産者や関係機関の関心も高く、技術面や経営面において今後の発展が期待されるところである。栃木県農業試験場は今後も現地の課題や優良事例の収集・解析を行い、産地の実情に合った技術開発を続け、産地の発展に貢献していきたいと考えている。