チンゲンサイとコマツナの主要病害

~発生生態と防除対策~

(株)武蔵野種苗園 新治育種農場

加藤俊彦

はじめに

当社新治育種農場の(故)木曽皓技術顧問(農学博士)監修による小冊子「チンゲンサイとコマツナの主要病害」の初版が発行された2002年当時、日本植物病名目録(初版)においてチンゲンサイ(タイサイ類)では5病害、コマツナでは6病害の記載があるのみであった。それから約15年が経過し、チンゲンサイでは黒腐病やピシウム腐敗病、コマツナではべと病や菌核病などの発生が報告され、最新の日本植物病名目録(2016年版)ではチンゲンサイ(タイサイ類)が15病害、コマツナでは11病害を数えるまでになった。そこで本ニュースでは、(故)木曽顧問の解説を基にして、新たに報告された病害や知見を加筆して紹介した。カラー写真は新治育種農場へ移転後に撮影したものも加えて刷新し、なるべく症例が多くなるよう心掛けた。本稿が圃場で発生する様々な病害の診断の一助になれば幸いである。

えそモザイク病(チンゲンサイ)・モザイク病(コマツナ)

Cucumber mosaic virus(CMV)・Turnip mosaic virus(TuMV)

チンゲンサイでは埼玉県吉川町(1989年)、コマツナでは東京都(1950年)でそれぞれ発生の報告がある。

病徴および見分け方のコツ

葉全体がモザイク症状を示し奇形となるのが特徴である。葉の症状には、淡黄色の斑入りになるもの、細かい皺ができて萎縮するもの、葉の中肋を中心にして両側の小葉片が上に巻くものなど病原体の感染時期や作物の生育期の違い、気象条件、特に気温などの違いによって様々な種類がある。さらにモザイク症状と共に葉や葉柄にえそ斑点や条斑が生ずることがある。コマツナでは穏やかなモザイクや奇形症状の病徴はCMVの感染により発生し、一方、典型的なモザイク症状を示し、えそ斑点や条斑が現れるような病徴ではTuMVによる感染が多い。CMVとTuMVの両方に感染しても、TuMV単独の感染による病徴と特に見分けがつかない。チンゲンサイもコマツナも気温が高い時期の栽培では収穫までの期間が短くなるため、例え感染しても病徴の出現に至らないことが多い。

病原と伝染

本病はウイルスによる病害で、チンゲンサイではTuMV、コマツナではCMVとTuMVが病気の原因として報告されている。コマツナでは、これらのウイルスの単独感染か重複感染で発病する。伝染はウイルスを媒介するアブラムシで行われ、種類はモモアカアブラムシ、ニセダイコンアブラムシ、ダイコンアブラムシである。アブラムシの発生は春~秋に多く、特に夏~秋にかけて有翅アブラムシの飛来が多い。アブラムシの飛来は天候に左右され、一日のうち午前8~10時、ついで午後3~5時頃に多く、昼間は少なく、夜間や早朝および雨天のときには飛来しない。台風や豪雨の後は極端に飛来が少なくなり、そのためウイルス感染も低下する。

防除のポイント

①媒介昆虫のアブラムシが寄生する野菜類、特にハクサイ、ダイコン、キャベツ、その他のアブラナ科野菜類やアブラナ科雑草が見られるところでは、ウイルス保毒植物が存在する危険性が高いので栽培には注意する。

②シルバーマルチやシルバーテープを使用するとアブラムシの飛来を軽減でき、発病が少なくなる。

③晩秋期の栽培では栽培期間が長くなるので、特にアブラムシの飛来と寄生に気を配る。

④高温乾燥期の栽培では、他の食害昆虫の加害防止も兼ねて防虫ネットなどを使って媒介昆虫からの被害を回避する。

⑤アブラムシの加害密度を低下させるために殺虫剤を安全使用基準に従って正しく使用する。2016年8月現在、アブラムシに登録のある農薬にはアセタミプリド水溶剤(モスピラン水溶剤)など多種類ある。

軟腐病(チンゲンサイ)

Pectobacterium carotovorum

チンゲンサイ軟腐病は山形県鶴岡市(1996年)で発生した報告がある。病原菌はかつてErwinia carotovora subsp. carotovoraと呼ばれていたが、現在はPectobacterium carotovorumに変更されている。

病徴および見分け方のコツ

葉では初め水浸状の小さな斑点を生じ、急速に病斑が拡大して全葉に及び、葉片は半透明で油浸状となる。葉の中肋部では地面に接触している基部から発病を始め、やがて中肋部全体が褐色に変わって軟腐状態となる。根茎部が侵されると外葉から次第に萎凋症状を現し、さらに根茎の腐敗が進むと株は倒れる。同時に中肋部の腐敗が進行して遂には株全体が腐敗する。本病の特徴は軟化・腐敗が激しく、発病部から悪臭を発散することである。

本病は地際に接触した外葉の基部か地際部の根茎部分からの発生が多いが、雨の多いときや食害昆虫による被害が生じた場合、また風雨などで葉が傷めつけられた時などは芯葉付近から発病することもある。

病原と伝染

軟腐病は細菌による土壌伝染性の病害で、病原菌の寄主範囲は広くナス科、アブラナ科、ユリ科など多くの作物を侵す。病原菌の発育適温は30℃前後で、乾燥に対する抵抗力は弱く罹病植物が乾燥すると1~2週間で死滅する。チンゲンサイなどの宿主が栽培されていない時には土壌団粒や雑草根圏などで生存し、宿主の作付けに伴って根圏に集まり増殖する。やがて地際の葉柄部あるいは根茎部等に傷ができると傷口から病原菌が侵入し発病する。病原菌が十分に増殖した後に発病に至るため、一般には生育中期から収穫期頃の発生が多い。本病は25℃以上、土壌水分の過剰、多肥栽培とくに窒素肥料が多い栽培、台風・豪雨・風雨などに遭遇すると発病が助長される。

防除のポイント

①発生地では連作を避ける。

②発病株は見つけ次第抜き取って圃場外に搬出し、適切に処分して圃場衛生に努める。

③株元にマルチをした場合には土壌水分が高まるため生育後期には株元の風通しがよいように管理し、また頭上潅水や株元への噴水潅水は避ける。

④2016年8月現在、チンゲンサイ軟腐病に対して登録のある農薬はオキソリニック酸水和剤(スターナ水和剤)、非結球あぶらな科葉菜類としてノニルフェノールスルホン酸銅水和剤(ヨネポン水和剤)があるので使用基準を正しく守って予防散布する。特に降雨が続く時や台風の後など、また発病株を発見したときなどにはできる限り早く防除剤を散布する。

黒腐病(チンゲンサイ)

Xanthomonas campestris pv. campestris

日本植物病名目録には、その他のアブラナ科類に発生する黒腐病として1914年の報告がある。本病は多くのアブラナ科野菜に発生する病害だが、チンゲンサイ黒腐病の報告は2001年、福島県西白河郡の水耕栽培での発生が最初である。

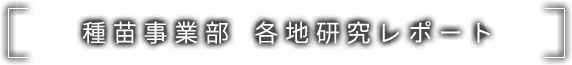

病徴および見分け方のコツ

幼苗では葉縁頂部の凹んだ所から黒変しはじめ、葉脈を中心として拡大し、遂に子葉は萎れて垂れ下がる。さらに本葉が発生する頃になると、新葉は黒変して苗は枯死する。枯死に至らないものは被害を受けない側のみが生長し奇形を呈する。生育中期以降は特に下葉が発病し易く、葉縁がV字形または不正円形を呈して黄変し、のちに暗褐色に変わり、また局部の葉脈は褐色または紫黒色に変わる。病勢が進むと病斑部は次第に乾燥して薄皮状となり、遂にはえ死する。収穫期には芯葉を含めて葉縁を中心に淡黒色の病斑を生じ、局部の葉脈は紫黒色に変わる。また、根茎部が侵されると維管束部が黒変し、次第に腐敗して遂には根茎内に空洞を生じる。本病により葉や根茎部の発病部が軟化腐敗したり、悪臭を発したりすることはない。

病原と伝染

黒腐病は細菌による種子および土壌伝染性の病害で、ダイコン、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワーなどアブラナ科野菜を広く侵す。病原菌の発育適温は30~32℃で、乾燥に対して抵抗力が強く、乾燥状態では一ヵ年以上生存する。種子表面に付着した病原菌は、発芽時に子葉の水孔などから侵入する。また、被害残渣などと共に土中に生息している病原菌は、雨滴と共に跳ね上げられて、葉縁の水孔や新しくできた傷口などから侵入し感染する。本病は春と秋の発生が多く、夏と厳寒期の発生は少ない。高温期に播種して頭上潅水を行うと激しく発病することがある。また、台風や強風などで葉傷みをおこし、降雨に遭遇すると発病と蔓延が進行する。

防除のポイント

①発生地ではアブラナ科野菜の連作を避ける。

②種子は無病株から採種し、病原菌に汚染されている恐れがある種子は、53~55℃で5~10分間の温湯消毒を行う。本処理を行うと未熟種子や古い種子は発芽勢や発芽率が低下するため注意が必要である。

③汚染種子が混入しているような場合は播種から2~3葉期頃に発病し易いので、特に温度管理と潅水過多には注意する。

④マルチ栽培の場合は株元の湿りに注意し頭上潅水は行わない。

⑤発病葉や株は早期に取り除き周囲への蔓延を少なくする。

⑥収穫後の被害残渣はできる限り圃場外に搬出し、地中深く埋めるか、焼却する。

⑦地下水が高い圃場や排水が悪い圃場は発病が助長されるので暗渠排水などで土壌水分を調節する。

⑧2016年8月現在、黒腐病には野菜類として銅水和剤の登録があるので使用基準を正しく守って予防散布する。

リゾクトニア属菌による病害(チンゲンサイ・コマツナ)

Rhizoctonia solani

本病原菌は生育初期から収穫期まで様々な部位を侵す。播種後間もない時期に胚軸を侵す場合には苗立枯病、生育中期以降に地際の葉柄を侵す場合には尻腐病、葉を侵す場合には葉腐病と発生部位により病名が異なる。2012年、コマツナではリゾクトニア属菌によるこれらの症状が、同一の病原菌によって引き起こされることが確かめられ、病名がリゾクトニア病に統一された。チンゲンサイでは兵庫県上月町(1999年)で尻腐病の発生報告がある。

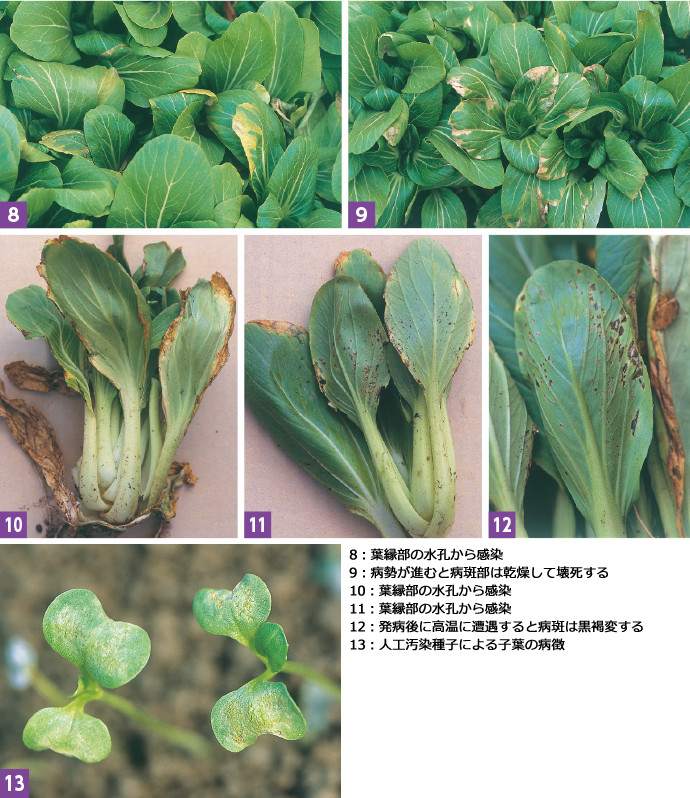

病徴および見分け方のコツ

苗立枯れ症状は夏蒔き栽培など高温期に育苗する作型で多発する。土中の菌密度が高いと発芽前立ち枯れによる不発芽となる。本症状は本葉2~3枚までの幼苗期に発生し易く、茎の地際部が褐色に侵されて、苗は立ち枯れとなる。地際部の茎の外側部分のみが軽く侵されたような軽症株では、被害作物の生長が速いと病徴の進展が止まって維管束部は正常に残り、水分や養分は異常なく地上部へ供給されるため株はその後も生育を続けて収穫ができる。本葉が4~5枚出た後の被害は極端に低くなる。また、本病とよく似た立枯れ症状としてピシウム属菌による立枯病も発生する。

尻腐れ症状は11~2月頃の低温期に収穫する作型で発生が多い。地表に接した外葉の葉柄基部に淡褐色、楕円形で水浸状の陥没した病斑を形成する。この病斑は拡大・融合して大型の病斑となり、やがて葉柄は軟化腐敗して萎れる。本症状は、発生部位が外葉の葉柄基部であり、健全株と区別がつきにくいため収穫作業中に気が付く場合が多い。

葉腐れ症状も尻腐れ症状と同様、11~2月頃の低温期に収穫する作型で発生が多い。葉身や葉柄に淡褐色、楕円形の病斑を形成する。葉身に多発した場合には病斑同士が拡大・融合して大型の病斑となり、破れやすくなる。葉柄の病斑が拡大すると被害部から葉が折れやすくなる。本病が葉身や葉柄に激発した場合には葉が消失する。

病原と伝染

本病はかびによる土壌伝染性の病害であり、多犯性で多くの野菜類を侵害する。本菌は菌糸と菌核で生活するが、この他に厚膜化細胞、菌糸塊、時に胞子を作ることが知られている。本菌は培養時の外観的な特徴や生育適温等の違いにより菌系が区別されている。AG-1 ICという菌系(およびAG未同定菌の一部も含む)は、生育温度が10~35℃、適温は30℃で、苗立枯れ症状を引き起こす。また、AG-2-1の生育温度は5~30℃、適温は25℃で、尻腐れ症状や葉腐れ症状を引き起こす。コマツナではAG-2-1による苗立枯れ症状が確認された。本病原菌は乾燥気味の場合でも活動し、土壌pHは微酸性で活動しやすい。連作で菌密度が高いときや多湿条件下での被害が大きい。

防除のポイント

①常発地では2~3年休作する。

②未分解有機物または未熟の堆肥から栄養源を取って繁殖する能力が強いので、これらの有機物は秋~冬に消石灰と共に施用して土つくりを十分に行っておく。

③土寄せは発病や被害を大きくするので注意する。

④被害株は見つけ次第抜き取って圃場外に搬出し焼却処分する。

⑤2016年8月現在、コマツナの立枯病に対してフルアジナム粉剤(フロンサイド粉剤)の登録があるので使用基準を正しく守って使用する。

ピシウム属菌による病害(チンゲンサイ)

Pythium aphanidermatum (立枯病、ピシウム腐敗病)

P. ultimum var. ultimum (立枯病)

ピシウム属菌もリゾクトニア属菌と同様に生育初期から収穫期まで病気を引き起こす。播種後間もない時期に地際を侵す場合には立枯病、生育中期以降に葉柄の基部を侵す場合にはピシウム腐敗病と呼ばれる。これら病害には異なる病原菌が関与するが本稿ではピシウム属菌による病害として紹介する。チンゲンサイピシウム腐敗病は2000年に岡山県で発生した。

病徴および見分け方のコツ

立枯病は幼苗期に地際部が暗灰色、水浸状になり細くくびれ、間もなく倒伏、萎凋し枯死する。根部は淡黄色になり、病状が進むと細根が消失する。多発する圃場では播種後に地中腐敗を生じ欠株が目立つようになる。リゾクトニア属菌による苗立枯れ症状も良く似ていて見分けがつきにくいが、ピシウム属菌の苗立枯れは多湿条件下で発生しやすく、被害部がやや軟腐して、白色綿毛状のかびが見られるのに対し、リゾクトニア属菌の方は高温期の乾燥条件下で発生しやすく、茎の地際部が細くくびれて、被害部には褐色のくもの巣状のかびが見られる等の違いがある。

ピシウム腐敗病は地際部に水浸状の不整形病斑を形成し、これが拡大して軟化、腐敗する。多湿時には被害部の表面に白色綿毛状のかびが生育することがある。腐敗部に軟腐病菌が感染すると被害が助長される。本症状は菌核病と良く似ているが、菌核病は枯死葉上に黒色ネズミ糞状の菌核を形成する点が異なる。

病原と伝染

立枯病、ピシウム腐敗病はかびによる土壌伝染性の病害で、病原菌は各種野菜に幅広い寄生性を有しており、アブラナ科、ウリ科、ナス科、アカザ科、キク科、セリ科など6科23種に病原性を示す。本菌は卵胞子、分生子(胞子のう)、まれに厚膜胞子を形成する。P. aphanidermatum の生育温度は8~46℃で適温は27~34℃、P. ultimum var. ultimumの生育温度は1~37℃で適温は25~30℃である。

土壌中に生存する分生子や卵胞子が第一次伝染源となる。侵入したかびは細胞内及び細胞間隙に伸びる。次いで被害組織の表面から土中にかびが生育し、組織の内外に分生子や卵胞子を形成して周囲に伝播する。両病害ともに高温期に降雨あるいは潅水によって土壌が多湿条件になると激しく発生する。

防除のポイント

①高温期の栽培では降雨や潅水で湿度が高くなると発生するため排水を良好にする。

②被害株は見つけ次第抜き取って圃場外に搬出し焼却処分する。

萎黄病(チンゲンサイ・コマツナ)

Fusarium oxysporum f. sp. rapae

チンゲンサイ萎黄病は千葉県(1993年)、コマツナ萎黄病は東京都(1987年)で発生した報告がある。発生当初はキャベツを侵す病原菌Fusarium oxysporum f. sp. conglutinansが原因とされていたが、キャベツに対する病原性や分子系統的な検討を経て2008年、病原菌はFusarium oxysporum f. sp. rapaeに変更された。

病徴および見分け方のコツ

本病は導管病の一種で全身的な症状を示す。生育初期に感染すると片側の子葉や下葉が黄化し、これが次第に上葉にも進行して、病葉は下葉から落葉するために芯葉だけが残り、最後には枯死する。生育中期頃の感染では初め株の片側から黄変する。葉の主脈を中心にして片側だけが黄化した場合には、葉が黄変した側に曲がって奇形となる。病勢が進むとほぼ株全体の葉が黄変、落葉して芯葉だけが残る。病勢が緩慢な場合や、後期に感染した場合には顕著な病徴が表れないことがある。また、発病株の葉柄や株元茎の維管束部が黄褐色~黒褐色に変色している。この変色と、株あるいは葉の半身的な黄変や奇形が本病の特徴である。

病原と伝染

萎黄病はかびによる種子および土壌伝染性の病害であり、本病原菌はダイコンやキャベツの萎黄病菌とは宿主に対する病原性(寄生性)が異なる。病原菌は生存環境が悪くなると厚膜胞子や厚膜細胞などの耐久器官を形成して被害残渣などと共に土中で長く生存する。

本病は高温期に播種する夏どり栽培で発生や被害が多く、地温が20℃以上で発病し、最適地温は26~30℃である。極度の乾燥害や肥培管理による根傷み、窒素肥料の多施用などは発病を助長する。発病圃場から耕運機などを介した汚染土壌の移動も被害が拡大する一因となる。チンゲンサイの場合は汚染苗の移植により伝搬する可能性もある。

防除のポイント

①根傷みを防ぎ、付傷部からの病原菌の感染を少なくする。

②地温が高い時期の栽培は発生が多くなり被害も大きくなるので、極力この時期の栽培は避ける。

③発病株は見つけ次第、抜き取り、圃場外で適切に処分して圃場衛生に努める。

④発病圃場では抵抗性品種を利用する。

⑤発病圃場では土壌消毒を行う。菌密度が高い圃場では土壌消毒を行っても2~3作連作するとまた発病するため薬剤防除だけに頼らない。

⑥2016年8月現在、コマツナに対してはダゾメット粉粒剤(バスアミド微粒剤)など、チンゲンサイに対してはカーバムナトリウム塩液剤(キルパー)の登録があるので使用基準を正しく守って使用する。

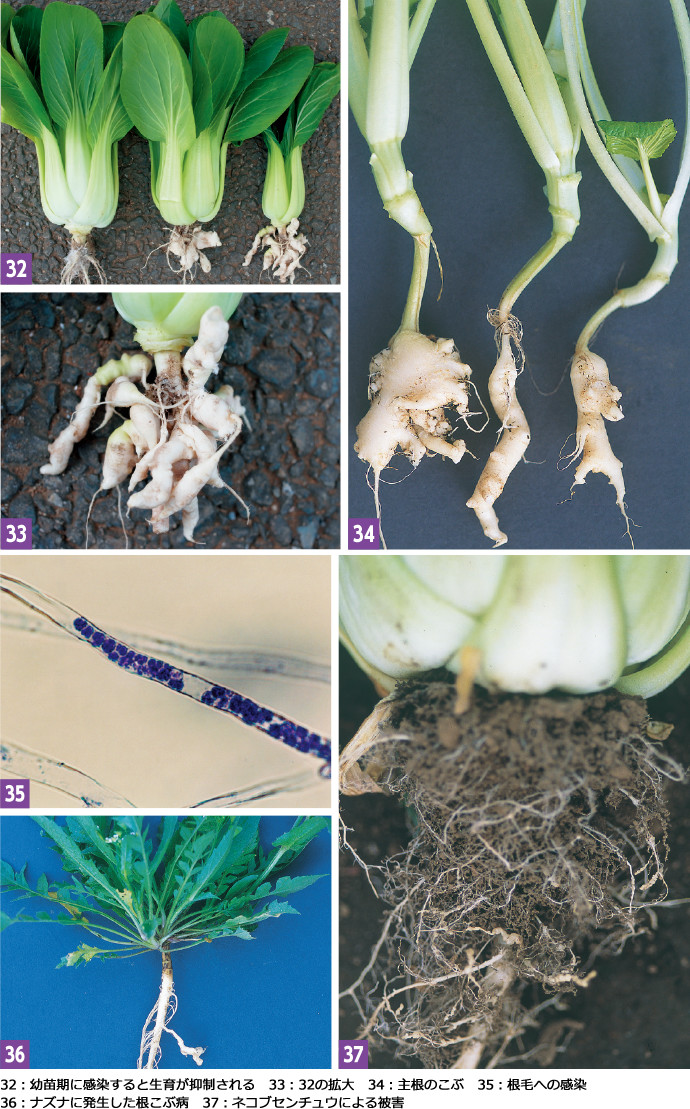

根こぶ病(チンゲンサイ・コマツナ)

Plasmodiophora brassicae

日本植物病名目録には、その他のアブラナ科類に発生する根こぶ病として1901年の報告がある。コマツナでは1978年には発生が認められている。

病徴および見分け方のコツ

根に大小様々のこぶを生ずる。発病が甚だしい場合には主根の基部に大型のこぶを作り、発病が軽い場合には主根の先端や支根に小型のこぶを生じる。こぶが肥大すると維管束の発育が不全となり、根部からの水分供給が不十分となるため晴天の日中には葉が萎れる。こぶは古くなると表面が褐色ないし黒褐色に変わり、軟腐病菌などに侵されて悪臭を発して腐敗することが多い。生育初期に発病すると殆ど生長せず、また、生育途中で発病した場合でも生育は阻害されて地上部の形態がいびつになったり、葉枚数が減ったりするので品質低下につながる。激発圃場では収穫皆無になることもある。本病とよく似た症状に根こぶ線虫病がある。根こぶ線虫病はこぶが小さく数珠状につながることが多いので区別ができる。

病原と伝染

根こぶ病は無菌糸体のかびによる土壌伝染性の病害で、病原菌はアブラナ科植物の61属300種以上を侵す。病原菌は絶対寄生菌で、生きた細胞だけで増殖する。病原菌はハクサイの根こぶ病抵抗性品種(2品種)に対する病原性の違いから4グループに大別される。

罹病根のこぶが古くなって崩壊すると、病組織から病原菌の耐久体である休眠胞子が土壌中に放出される。休眠胞子は新根から分泌される栄養物質の刺激を受けて発芽し遊走子を放出する。遊走子は水中を遊泳して根毛に付着し内部に侵入する(一次感染)。次にこの遊走子は主根あるいは側根に向かって遊泳し、皮層から侵入し、再び増殖して成熟した休眠胞子を作る(二次感染)。菌の侵入を受けた細胞は肥大し、増加して大きなこぶとなる。

本病は5月中旬頃~9月上旬頃まで発生し、発病は9~30℃の範囲で見られ、最適温度は20~25℃である。病原菌の遊走子は水中を遊泳して根に感染するため、地下水位が高い畑や排水の悪い畑などでは常に大きな被害を受ける。本病は土壌pHが4.6~6.5の酸性域でよく発病し、7.4以上のアルカリ域での発病は認められない。埴土や軽埴土で発生し易く、赤土や砂土では少ない傾向がある。一般には有機質の少ない土、例えば山土などは発病を助長させると言われている。日照が11.5時間以下になると発病は減少し、これより長くなると増加する。本病はナズナ、イヌガラシ、スカシタゴボウ、タネツケバナ、オオバタネツケバナなどアブラナ科雑草にも発生し伝染源となる。

防除のポイント

①土壌の水はけを良くする。

②石灰や転炉スラグを施用して土壌pHを高める。

③「おとり作物」や「クリーニングクロップ」と呼ばれる、根こぶ病抵抗性の葉ダイコン品種「小瀬菜(コゼナ)」や「CR-1」などとの輪作を行う。これら抵抗性の植物を播種すると土中の休眠胞子は発芽して遊走子を放出するが、根にこぶが作られないため、栽培跡地では結果的に菌密度が低下すると考えられている。

④播種期を移動する。

⑤抵抗性品種(CR品種)を栽培する。CR品種であっても、根こぶ病菌の病原性の違いなどが原因で発病する場合もあるため注意する。

⑥収穫時に根にこぶが認められた場合は圃場外に持ち出し適切に処分して圃場衛生に努める。

⑦太陽熱消毒による土壌消毒および薬剤防除を行う。2016年8月現在、チンゲンサイやコマツナにはダゾメット粉粒剤(バスアミド微粒剤)、非結球あぶらな科葉菜類としてアミスルブロム水和剤(オラクル顆粒水和剤)、フルスルファミド粉剤(ネビジン粉剤)などの登録がある。

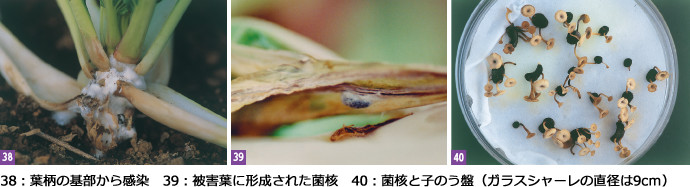

菌核病(チンゲンサイ・コマツナ)

Sclerotinia sclerotiorum

チンゲンサイ菌核病は東京都立川市(1991年)、コマツナ菌核病は東京都八丈町(2003年)で発生した報告がある。

病徴および見分け方のコツ

はじめ下葉が萎凋し、次いで病斑上に白色綿毛状の菌糸(かび)を生じて腐敗し、やがて茶褐色~黒色でネズミの糞のような菌核を形成する。この菌核の大きさは大小様々である。腐敗した部分はのちに乾燥し、被害部より上は枯死する。しかし、軟腐病のように悪臭を発散することはない。発病初期の病徴は細菌による腐敗症状に酷似しているが、本病は被害部の菌糸や菌核の有無で区別ができる。

病原と伝染

菌核病はかびによる土壌伝染性の病害で、病原菌の寄主範囲は広く32科160種以上の植物を侵す。病原菌は菌核、子のう盤、子のう胞子を作る。病原菌の生育温度は5~30℃、適温は15~24℃、子のう盤の形成適温は15~16℃と比較的低い。

病原菌は土壌中の菌核から子のう盤を形成する。子のう盤の中の子のう胞子が周囲に飛散して空気伝染し、葉柄の基部などに生じた傷口から侵入・感染して発病する。土壌中の菌核から直接菌糸発芽を行って地際部から侵入することもある。発病部から周囲への伝染は、病斑上に生じた菌糸の接触でのみ行われる。菌糸上には黒色の菌核を形成し、この菌核により地表面の浅いところで越年すると考えられている。病原菌は春と秋の2回、子のう盤を生じ、子のう胞子を飛散して伝染する。気温が20℃前後で曇雨天が続くと多発生する。

防除のポイント

①圃場の排水を良くする。

②発病圃場では連作を避ける。

③発病圃場は水田にして湛水すると菌核は腐敗するので発病が軽減できる。

④深耕して菌核を土中深く埋め込む。また、株元をマルチで覆い、子のう盤の発生を阻害する。

⑤発病株は菌核を圃場に残さないように注意して除去し適切に処分する。

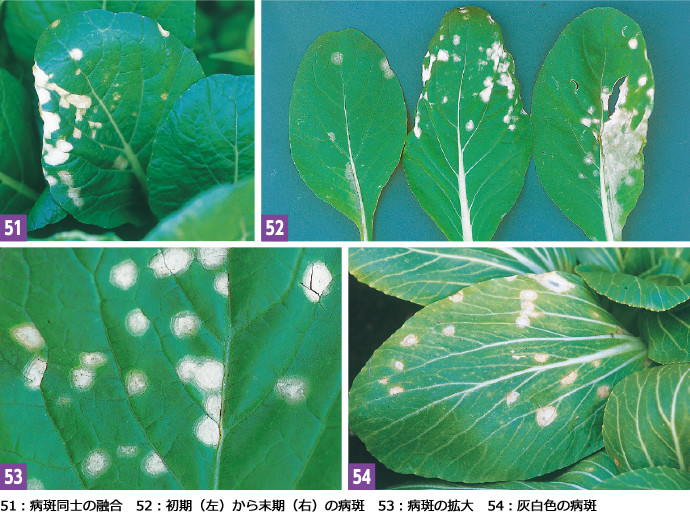

白さび病(チンゲンサイ・コマツナ)

Albugo macrospora

日本植物病名目録にはチンゲンサイ、コマツナの白さび病は1894年の報告がある。病原菌はナズナなどを侵すAlbugo candidaと同一とされていたが、1935年、ダイコンやナタネを侵す白さび病菌は分生子がかなり大きいことが判明しAlbugo macrosporaとして独立させた経緯がある。

病徴および見分け方のコツ

初め葉の裏面に、青白色で少し隆起した光沢のある小斑点を形成する。この斑点は次第に拡大し、乳白色になって盛り上がり表皮が破れて中から白色の粉状物(分生子)が飛散する。白色の隆起斑(分生胞子堆)はやや大型のものを中心にして環状に生じることもある。葉の病斑部の表面は退色し、その周辺部は不鮮明な黄色斑紋となる。病状が進展した末期には、病斑部およびその周辺の組織はえ死を起こす。葉柄、花梗、花部が侵されると多くの場合全身的な感染を起こし、これらの被害部は著しく肥大して奇形となる。これらの肥大した組織内にはのちに多数の卵胞子が形成される。

病原と伝染

白さび病はかびによる空気伝染性の病害である。病原菌は絶対寄生菌で、生きた細胞だけで増殖する。本菌には病原性の分化があり、①ダイコンのみを侵すもの、②カブ、ハクサイ、タイサイ、キョウナなどを侵すもの、③タカナ、カンラン、キョウナ、ヨウシュナタネなどを侵すもの、④ワサビのみを侵すものの4系統に分かれる。コマツナ、チンゲンサイを侵す系統は②の系統に属する。本病菌は分生子および卵胞子を形成し、分生子は0~25℃の範囲で発芽し、発芽適温は10℃である。

病原菌は被害残渣中の菌糸や卵胞子で越夏、越冬し、第一次伝染源となる。菌糸から分生子を形成し、分生子は風雨によって飛散し伝染する。卵胞子や分生子は水滴があると発芽して遊走子を生じる。遊走子は水中を遊泳して作物体に定着し、再び発芽して発芽管を出し、主として気孔から組織内へと侵入する。病徴出現までの潜伏期間は発病条件下で5~7日間である。発生時期はべと病よりも少し早く、3月末から発生し始め4~5月にかけて激しく蔓延し、その後は気温が上昇するにつれて少なくなり、7~8月には高冷地など発病条件、特に気温が発芽適温になるような地帯以外は発生しない。9月頃からまた発生が見られ11月頃まで蔓延するが冬期はほとんど発生しない。

防除のポイント

①被害残渣は伝染源となるため、できる限り取り除いて適切に処分する。

②発病がみられる時期は、頭上潅水は行わない。

③降雨が長く続く時は発病が助長されるので早めに薬剤散布を行う。

④2016年8月現在、チンゲンサイやコマツナにはアゾキシストロビン水和剤(アミスター20フロアブル)、メタラキシル粒剤(リドミル粒剤2)、非結球あぶらな科葉菜類としてアミスルブロム水和剤(ライメイフロアブル)、シアゾファミド水和剤(ランマンフロアブル)などの登録があるので使用基準を正しく守って予防散布に努める。

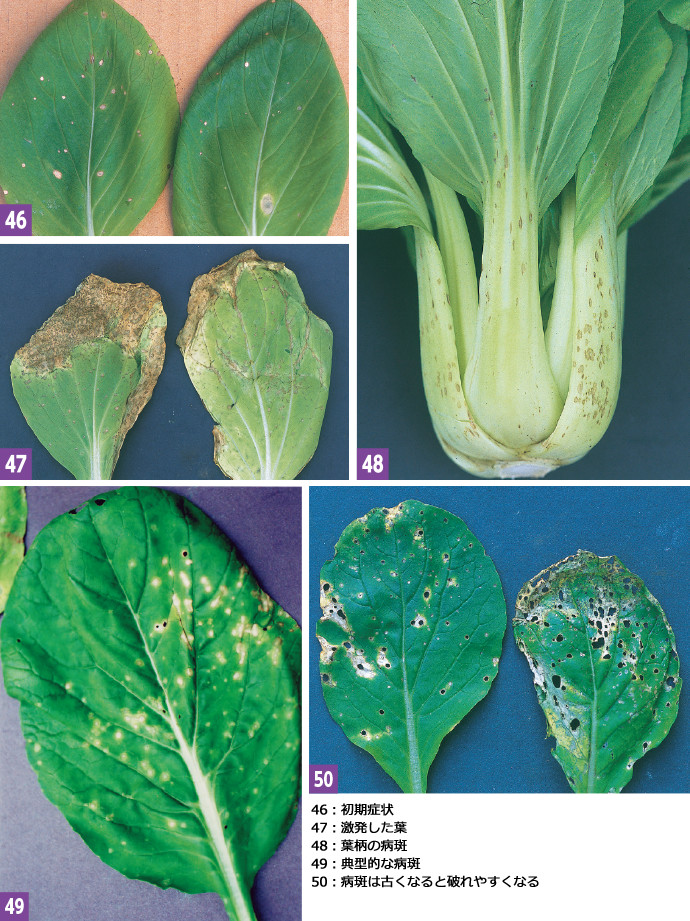

炭疽病(チンゲンサイ・コマツナ)

Colletotrichum destructivum

日本植物病名目録(2016年版)ではチンゲンサイ炭疽病は病名のみの記載であり、病原菌などの詳細は不明である。コマツナ炭疽病菌をパクチョイに接種すると病斑を形成したとの報告がある。

病徴および見分け方のコツ

葉や葉柄に発生する。はじめ葉に淡緑色で水浸状の小斑点を多数生じ、やがて白色~灰白色の丸い病斑となる。また病斑は互いに融合して不正形となり、その周辺は濃色を呈し、古くなると破れやすくなる。被害が激しい場合には、被害葉は奇形となり、葉縁部が上に巻き上がることがある。

病原と伝染

炭疽病はかびによる種子や雨滴で伝染する病害で、コマツナの他ダイコンやカブなどアブラナ科野菜を広く侵す。病原菌は4~35℃で生育し、適温は25℃である。第一次伝染源は種子や被害葉に付着した菌糸や分生子である。分生子は粘性があり空気伝染はせず、蔓延は降雨や風雨で行われる。窒素肥料が効き過ぎたような栽培管理の畑では発病が多い傾向が認められる。発生は比較的高温時に多く発病適温は20~30℃である。8月~9月にかけて、特に9月に雨が多いと多発して被害が大きい。台風など風雨が強かった後には発生が多い。

防除のポイント

①窒素過多にならないように肥培管理する。

②被害残渣の処分を徹底し、圃場衛生に努める。

③2016年8月現在、チンゲンサイにはベノミル水和剤(ベンレート水和剤)、非結球あぶらな科葉菜類としてマンデストロビン水和剤(スクレアフロアブル)、ベノミル水和剤の登録があるので、使用基準を正しく守って予防散布に努める。

白斑病(チンゲンサイ・コマツナ)

Pseudocercosporella capsellae

日本植物病名目録には、その他のアブラナ科類に発生する白斑病として1911年に報告されている。コマツナ白斑病は1998年の報告があり、また2011年には北海道札幌市の露地栽培で発生した。

病徴および見分け方のコツ

葉に初め淡黄色、円形の小斑点を生じ、のち灰白色となる。病斑は拡大して円形または不整形となり、病斑同士が融合すると葉全面が灰白色となり枯死する。また、病斑は薄くなり破れやすくなる。本病は下葉から発病して次第に上葉に伝染する。

病原と伝染

白斑病はかびによる空気伝染性の病害である。病原菌はダイコン、カブ、ハクサイ、サントウサイなど多くのアブラナ科野菜を侵す。病斑上の菌糸から分生子を生じ、空気伝染する。晩秋から秋冬にかけて雨が多い年に発生が多く、早播き、肥料不足は発病を助長する。

防除のポイント

①肥料不足にならないように注意する。

②隣接株の葉が重なり多湿条件になると発生が多くなるため密植栽培を避ける。

③病斑上には伝染源となる分生子が形成されているため見つけ次第除去し、収穫後は被害残渣の処分を徹底して圃場衛生に努める。

④2016年8月現在、チンゲンサイおよび非結球あぶらな科葉菜類としてベノミル水和剤(ベンレート水和剤)の登録があるので、使用基準を正しく守って予防散布に努める。

べと病(チンゲンサイ、コマツナ)

Hyaloperonospora brassicae

日本植物病名目録には、その他のアブラナ科類に発生するべと病として1904年に報告されている。コマツナべと病の報告は2009年、茨城県小美玉市のビニールハウス内での発生が最初である。これまで病原菌はPeronospora parasiticaとされていたが、アブラナ科植物に寄生するPeronospora 属菌の再編に伴いHyaloperonospora brassicae に変更された。

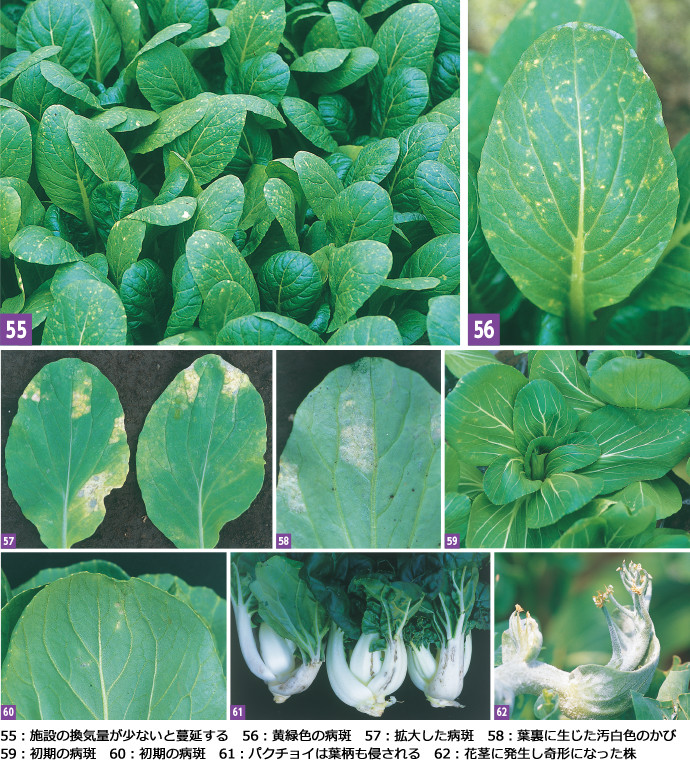

病徴および見分け方のコツ

葉に輪郭のはっきりしない黄緑色の斑紋を生じ、次第に拡大して後にその表面に汚白色のかびを生ずる。拡大した病斑は葉脈に囲まれた角型あるいは不正形となることが多い。病徴が進行すると病斑部は次第に黄褐色に変色し、下葉から枯れる。時には病斑部のかびが消失して褐色不正形の斑紋のみを残し、被害葉はかなりあとまで残ることもある。採種用の株では茎、花梗および莢にもやや膨れた病斑を生じ、花梗はゆがんで奇形となる。

病原と伝染

べと病はかびによる空気伝染性の病害である。病原菌は絶対寄生菌で、生きた細胞だけで増殖する。本菌は多種類のアブラナ科植物に寄生するが、寄生性には差異が認められる。一例として、ダイコンの菌は、ダイコン、コマツナに寄生するが、タイサイ、キャベツなどには寄生しない。ハクサイの菌はハクサイ、コマツナ、タイサイなどに寄生するが、ダイコン、キャベツには寄生しない。キャベツの菌はキャベツやカリフラワーに寄生するが、ダイコンには寄生しない、などである。本病菌は分生子と卵胞子を形成し、繁殖温度は3~25℃で最適温度は7~13℃である。

第一次伝染源は被害残渣中の菌糸や卵胞子であり、病原菌はこれらの器官で越夏、越冬する。寄主作物が栽培されると感染し、分生子を形成して空気伝染する。分生子の発芽には水滴と、高湿度が長時間続く必要がある。分生子は水中や水滴中で発芽すると表皮細胞の融合部、また一部は気孔からも侵入して宿主に感染する。分生子の発芽は7~13℃が適温で、平均気温が10℃以下で降雨が多いと発生と蔓延が激しい。

防除のポイント

①連作圃場では発生が多いので、できる限り連作を控える。

②ハウス栽培では換気を十分に行う。

③適切な肥培管理を行い、また密植を避けて風通しを良くする。

④被害残渣は次作の第一次伝染源になるため処分を徹底して圃場衛生に努める。